|

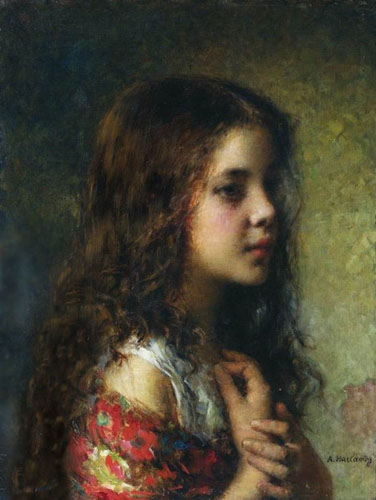

Татьяна Смертина Нежная боль Tatiana Smertina - Gentle pain |

|

|

|

| Главная | рассказы - оглавление |

Татьяна Смертина, рассказ о любви:

Нежная боль. |

Нежная боль Мне исполнилось пять лет от роду. Зима была снежная, метельная. Все в селе Сорвижи знали, что не люблю ходить в детский сад, сбегаю оттуда. А тут, на удивление матери, я покорно уже два месяца ходила в этот детсад. Причем рвалась туда каждое утро с нетерпением. Обычно я не позволяла водить себя за ручку, ходила самостоятельно. Сама одевалась и раздевалась, сама приходила вечером из садика. Воспитательница Васильевна (имя я уже не помню), меня не очень жаловала, часто выговаривала матери: - Слишком дикая девочка. Слишком дурная характером. Слишком красивая. Слишком непослушная. Вобщем, плохая. Куда ни сунься, всё и везде - «слишком». Сплошная погибель. И меня бы эта Васильевна давно выдворила из садика, но была у нее небольшая выгода... Умела я (чего не бывало еще в селе) с трех лет читать, бегло, да еще с выражением. Васильевна усаживала меня за стол с книгой на два часа и заставляла читать детям вслух, а сама в это время уходила домой делать свои дела... В то пятилетнее время я уже слагала свои первые стихи, но, хотя и умела писать с четырех лет (чего тоже не бывало в селе), не записывала их, а помнила устно, как помнила множество не своих стихов – при прочтении книг они у меня сами запоминались. Добавлю, письму (и чтению тоже) научилась самостоятельно и в результате – писала лишь печатными буквами, криво и очень крупно, не соблюдая правил грамматики, о которых и не подозревала. Да и буквы писала я, не соблюдая в какую сторону должны быть направлены округлости и палочки, поэтому «Р», «Я», «В», «Г», «Е» и т. д. часто писала наоборот. Понятий вправо-влево для меня не существовало. И еще оказалось, что читать умею даже взяв книгу «вверх ногами». Когда в ней не было картинок, сообразить не могла – где верх, где низ? Увидев, что читаю и таким образом, Васильевна лишь молвила: - О**еть! Для меня это означало, что и тут я плохая. Но в садик я рвалась уже два месяца не из-за чтения книг. А случилось со мной нечто, совершенно непонятное и жуткое. Это «нечто» я абсолютно не понимала и даже не знала этому названия. И до сих пор не знаю. Приходила я утром в садик, усаживалась на пол и сидела почти неподвижно, наблюдая за своим ровесником Толей (фамилию помню, но не назову). Следила за каждым его движением. Как он берет машинку и катает ее по ковру, как он кладет руку на кузов, слегка растопыривая пальцы, как он поворачивается, ползает на коленках со своей машинкой, как он разговаривает с детьми... Смотрела бесконечно и внимательно, не пропуская ни одного его движения. Внутри груди у меня ныло и ныло до обалдения. Я становилась глупой, что ли, не отвечала на вопросы Васильевны, не вникала в суть садиковой жизни, отказывалась читать вслух и городила какую-то чепуху невпопад. Мысли мои плутали непонятно где. Я искренне удивлялась: зачем, зачем всё это? Игра в куклы, катание с горки на санках, вырезание фигурок из бумаги... Зачем? Это всё тускло, скучно, это – пустота, по сравнению с этим, с этим, что вижу, от чего глаз не могу отвести, а именно: как Толька складывает дурацкую пирамидку, не соображая, куда поставить кубик, чтоб не падало... Заметила, что нытье в груди становилось сильнее, если я этого Толю не видела, если он уходил в другую комнату. Тогда у меня появилась манера водить Толю за руку везде, куда бы я ни шла. Он сначала сопротивлялся, но я, ничего не объясняя (да и не умея объяснить), тащила его за собой почти силой. И он привык. Я с ним не играла, редко разговаривала, и даже не понимала – зачем он мне нужен? Нытье в груди не давало покоя. И главное – оно нарастало с каждым днем, приводя меня в ужас. Однажды Толю начал бить мальчишка постарше его и повыше ростом. Я подошла и некоторое время безмолвно смотрела. Толя ревел. С неистовой силой пнула обидчика в колено. Хотя была мала и худа, но моя туфелька оказалась крепкой, и он тоже заревел. Подбежала Васильевна: - Ты что, Таня, делаешь? Чего они оба воют? Я пожала плечами: - Два дурака потому что... Несколько минут спустя, видя, что Толя всё еще всхлипывает, размазывая слёзы по щекам, протянула ему свой белоснежный носовой платочек: - На, утрись. Но не вздумай мне платок возвращать, я не намерена носить твои сопли в своем кармане. Толя вытер слёзы и заявил: - Тогда платок себе забираю. - Ну и забирай! - удивилась я. После этого случая, когда мы усаживалась за стол нечто лепить из пластилина, выбирала – какой кусок пластилина лучше и красивей. Определив, тут же протягивала Толе хороший, а себе брала похуже. То же самое и за столом, когда ели. Придирчиво смотрела на тарелки – его и свою, и пододвигала ему ту, где еда заманчивее. Замечал ли он? Едва ли. Ну, какой спрос с пятилетнего пацана? Он даже не задумывался ни над чем. Наивно хлопал ресницами и, сопя, пил компот из стакана. А я мрачно вздымала на него взгляд, и есть не хотелось... Но всё бы это пустяки, если бы не нытье в груди. Оно меня стало так донимать, что ничему была не рада. И вот однажды эта бритвенная и нежная боль дошла до такой силы, что показалось – внутри всё горит сплошным огнем. Испугалась, но ничего не могла объяснить ни себе, ни другим. Боль полностью завладела мною. Исподлобья, измученными глазищами, наблюдала я за Толей, не сводя с него взора. Словно сомнамбула. Вид, наверное, у меня был совершенно дикий, если учесть, что длинные волосы не заплетала в косы и не давалась, чтобы мне заплетали. Когда ползала на коленках по ковру, волосы так и волочились волнами.  Татьяна Смертина, рассказ: Нежная боль.

Сидела и чуяла, что пламя сжигает, дыхание останавливается. Вскочила и побежала в прихожую, затем выскользнула на улицу, на мороз. Один чулок, как всегда, съехал, потому что носила я подвязки, которые мастерила сама из ленточек, ну и теряла их. Сунулась прямо в сугроб. Легкая метелица гуляла возле крыльца. Хоть была я в тонком платьице, стужи не чуяла совсем, чуяла лишь огневую боль в груди, которая люто сжигала меня всю. Затем сообразила, если огонь внутри, то надо его гасить снегом, и стала есть снежную белизну горстями... В это время выскочила на улицу Васильевна и закричала гневно, с визгом: - Что мне с этой девкой делать?! Дикая! Маугли! Что у тебя на руках? Что за браслеты лешачьи? Сорвала с запястий браслеты-ниточки из сушёного шиповника, которые я делала самостоятельно из-за тоски по лесу, схватила меня под мышку, словно котёнка, и потащила в помещение. Там сбросила на пол: - А ну становись в угол! В угол я никогда не вставала, категорически. Не вставала и всё, хоть режь. Но тут покорно поплелась и встала. Тут же почувствовала, что ноги совершенно не держат, подкашиваются. Взяла стульчик и уселась на него, подтянув коленки к подбородку. Васильевна снова закричала: - Убери стул, стой в углу смирно, как все стоят! И подтяни чулок, лохматая! Не девка, а демон. Я даже не пошевелилась, наблюдая исподлобья за Толей. Васильевна что-то еще долго и нудно кричала. Наконец, я вымолвила шепотом: - Умолкни, дура... - Повтори! Что ты сказала? А ну повтори! - Умолкни, дура. Я думала, она меня прибьет, но Васильевна лишь матернулась шепотом и пошла в другую комнату. А я всё смотрела на Толю и не понимала, почему мне так больно? Почему мне так плохо? Почему хочется кричать во всё горло? Или встать на четвереньки и завыть как волчонок... А с пацаненка в пять лет что требовать? Играл себе на ковре и играл, посматривая бессмысленными газёнками по сторонам. Сижу я в углу или рядом, и вообще есть ли я в комнате – ему и дела не было! Впрочем и я ничего не понимала, лишь чувствовала невыносимую боль в груди и всё. Было непонятно, зачем смотрю на Тольку и его пирамидку, которая у него бесконечно падает? Разве мне интересна пирамидка? Была бы интересна, сама бы складывала. Тогда почему смотрю? И зачем это ползание детей по ковру? Зачем они волочат за собой игрушки? Все эти самосвалы, мишки, обезъяны – лишь «будто бы» самосвалы, «будто бы» мишки, «будто бы» обезъяны. Игра в обман. И вдруг заметила, к Толе подполз тихонький мальчик, которого почти все сторонились, у него криво вихлялись рахитичные ноги, а бритая голова темнела струпьями и яркими пятнами зелёнки. И стал этот несчастный мальчик подлаживаться к Толе играть, держа в худой ручонке какой-то самолетик. Толя сначала отворачивался от пацана, затем с размаху ударил его своей машинкой по бритой голове. Словно меня ударил! Я аж застонала в своем углу... Что-то произошло во мне в это мгновение, огненное нытье в груди расплылось по всему телу, по всей комнате... Пытаясь нечто исправить, а что именно – непонятно, я сползла со своего стульчика, подбежала к рахитичному пацану, бухнулась перед ним на колени, путаясь в своих длинных волосах, и несколько раз поцеловала его бритую голову, поцеловала прямо в струпья... Ни Толя ни сам пацан не обратили на меня никакого внимания. Ну, абсолютно никакого! Лишь девочка, которая увидела мои поцелуи, заверещала на всю комнату: - А Танька прокаженного поцеловала! Прокаженного поцеловала! Васильевна тут же влетела в комнату и запричитала: - Что за девка! То она снег жрёт, то она прокаженного целует! Зачем? Объясни, демон лохматый! Зачем? - Надо, - объяснила я честно, как смогла, и даже не отвела пряди с лица, поглядывая сквозь них, как сквозь траву. Васильевна с ненавистью окатила меня взором и отошла к окну. В это время, задыхаясь от огненной боли в груди, от которой уже не было никакого терпения, я тихонько выскользнула из комнаты и, приоткрыв тяжелую дверь, снова выскочила на снег белый. Позёмки метельно метались вдоль тропы, словно не находя себе места. Чтобы унять огонь, легла в лебединый сугроб, на спину, и стала зачерпывать снег и глотать, смотря в темнеющие небеса и не понимая, что со мной происходит? Через несколько минут Васильевна, вытащив меня из сугроба почти за волосы, трясла меня за худые плечи на морозном крыльце: - Зачем снег жрёшь?! Волчье отродье! В ответ я молчала, но смотрела, наверное, так зло и дико, что Васильевна умолкла и потащила меня в тепло. Затем всем заявила, что пора обедать. Но я побрела в свой угол и снова уселась на стульчик подтянув колени к подбородку. Васильевна взвыла: - А ну выходи из угла! То ее не заставишь там стоять, то ее не вытащишь оттуда! Ты всё-всё делаешь мне на зло. - Не выйду, - ответила я тихо и с такой твердостью, что Васильевна рукой на меня махнула. И вот сидела я в углу до вечера, словно истукан. Ужинать тоже не вышла. Думалось: для чего, для чего люди каждый день чавкают за столом какую-то еду, словно животные... На мгновения вспыхивала злость на себя: сижу тут зачем-то, словно ягнёнок, загнанный в угол на убой... Толя даже не замечал, что происходит. Увлеченно играл на коврике, переговариваясь с другими детьми. Когда пришла пора идти в раздевалку, чтобы собираться домой, он, по привычке, машинально подошел ко мне и протянул руку, чтобы вела его в раздевалку, к шкафчикам с одеждой. При его приближении боль в моей груди вспыхнула с невероятной силой, вспомнился мальчик в зелёнке, и я оттолкнула Толю, даже по руке ударила. Он, как всегда, не придал этому значения и побрел в раздевалку один. В эту ночь я дома не могла уснуть. Лежала молча под одеялом и смотрела в потолок, слушая, как нытье в груди то свивается в одну болевую точку, то то струйками бежит по рукам и ногам, снова возвращается в середину груди и ворочается там, впиваясь в сердце, словно осколки стекла. Наконец, не осиливая эту боль, встала, побрела к ночному окну, села в потёмках на подоконник, уперлась лбом в замороженное стекло и завыла тихонько, по-звериному. И вой этот то переходил в судорожный плач, то в непонятный причет из бессмысленных слов... Мать из другой комнаты услышала и вошла ко мне: - Что за сумасшествие? Что ты на окне делаешь? - Не хочу спать. - Что-нибудь болит? В это мгновение вошла в комнатку и бабушка, гостившая у нас уже неделю. Тоже стала одолевать вопросами: - Что у тебя болит? Где? Объяснила им, как смогла: - Болит нежно в груди и вокруг меня. Вокруг болит так широко, что вроде бы всё больное вокруг. - Дурь боронишь! - заявила мама. - Похоже, у нее душа болит, - удивленно протянула бабушка. - Как может у пятилетнего ребёнка болеть душа? Такого и на свете не бывает, - удивилась мама. Я перевела блуждающий взор на бабушку: - Неужели у демонов все время чулки съезжают? На мгновение родня моя замерла. Затем бабушка спохватилась: - Чего ты мелешь? Чего мелешь? - Когда у меня чулок съехал, Васильевна сказала, что я демон. - А-а-а... - успокоилась бабушка, - она не всегда соображает, что говорит. В магазине вермишель с макаронами перепутала. - Какая разница! Тесто и тесто... - вступилась я за Васильевну. Тут же подумала: «Значит и снег они не жрут. Хотя он оттуда, с неба сыплется...» И взор мой снова затуманился, боль в груди толкнулась птицей. Бабушка взяла меня, легкую, на руки и отнесла на кровать, укрыла одеялом: - Тебя в садике кто-нибудь обидел? - Никто не обидел, - и слёзы безмолвно покатились по моим щекам. Боль моя продолжалась еще целый месяц. Но после того, как Толя ударил рахитичного мальчика, она стала медленно затихать. Я уже реже сидела истуканом, и наблюдения за Толей прерывались иными занятиями. Больше не таскала я за собой пацаненка за руку, хотя он, привыкнув ко мне, норовил быть рядом. Затем отвык так же быстро и равнодушно, как и привык. Забыл всё, полностью. Что с него взять? До сих пор не знаю, красив ли он был? Скорее – нет. Но лицо его и многие движения запомнила так чётко и в таких подробностях, что не забыть и на том свете. Да и невероятная силища того чувства помнится мне всю жизнь. А как это чувство назвать или объяснить – непонятно и сейчас... В первый класс Толя пошел вместе со мной. Когда учились в четвертом, началась мода на записки со всякими признаниями. У меня в портфеле за день набиралась целая куча, мне их приходило всегда больше, чем другим девчонкам. И однажды пришла записка от Толи: «Таня! Я люблю тебя!» Тут же вспомнилась моя огненно-нежная боль, что испытала в пятилетнем возрасте, та странная боль, о которой он никогда не узнает. Придя домой, расправила мятую записку, положила на стол перед собой. Долго смотрела, вникая в слова и разглядывая почерк. В груди ничего так и не отозвалось, полная пустота. Вздохнув, скомкала записку и выбросила. Через год Толя уехал из Сорвиж вместе со своими родителями, и больше я его никогда не видела. Далее легкие увлечения и влюбленности у меня, конечно, были, но таяли очень быстро, не доходя до признаний. Может быть когда-нибудь о них вспомню, или пусть всё останется в тайной дали. Второй раз подобное, огненное, как в пятилетнем возрасте, повторилось, когда училась в восьмом классе. Вернее, началось оно, примерно, так же, но погасло неожиданно быстро, не достигнув той огненной высоты, которую испытала в пятилетнем возрасте. Паренька звали Николай (фамилию снова умолчу). Это было то время, когда уже привыкла к постоянному рою влюбленностей, кружившихся вокруг меня. Когда состояние монашеской строгости и недоступности у меня перехлёстывало через край. Когда все страсти, кружившие мне голову, в основном выливались в стихи, в построение своего личного мировоззрения и своей философии бытия, в поиск какого-то необыкновенного Князя, которого в селе Сорвижи, по моим понятиям, существовать никак не должно, да и в Москве – тоже, да и на Земле – едва ли... И вдруг – рухнуло на меня! Какой-то Коля, да еще в своем классе. Была буквально оглушена огненным чувством, поняла – снова, снова, снова... Это, это, это... И я снова сидела почти неподвижно на своей парте во время перемены, искоса и с высокомерием поглядывая на этого ненавистного и желанного Колю, который беззаботно бегал между парт с девчонкой N, донимавшей его своей симпатией... Смотрела и с ужасом понимала: повторяется, повторяется со мной то, огненно-болевое, неподвластное. Замечала, что Коля, как и многие мальчики из класса, посматривает в мою сторону, но посматривает с чувством полной безнадежности, словно на картину, на которой девочка, но эта девочка никогда не сойдет с живописного полотна в его явь. Не сойдет и всё, хоть расшибись! С великим презрением смотрела я, как девчонка N ударяла Колю школьной указкой по спине и радостно визжала: - Догоняй! А он мчался за ней, как бессмысленный теленок, догонял, прижимал в углу, и она снова верещала с непонятным мне восторгом. И в момент визга ее, Коля взглядывал в мою сторону с гордым видом героя, а мое презрение лишь усиливалось. Но огонь, огонь, меня уже начал пожирать, не слушаясь мыслей и доводов разума. Когда мучение и бессонницы усилились, когда я уже не могла не смотреть на него, вдруг нашелся выход из болевого состояния – стихи. Тетрадей со стихами к тому времени у меня было много, но я завела особую, тайную, и начала с такой страстью и откровенностью всё свое чувствование происходящего выливать в строки стихов, что боль на мгновения ослабевала. Через некоторое время тетрадь полностью заполнилась стихами-признаниями, которые были сродни полной душевной обнаженности и чисты своей невинностью и наивностью. Часть моего огня – была там, в стихах. И вот решилась я, после очень долгих сомнений и переламывания своей непомерной гордости, как Татьяна Ларина, признаться Коле письменно, но не письмом, а стихами: отдать свою тетрадь на его суд. Отдала на школьной перемене, он очень удивился, несколько раз спросил: что это? зачем? что с этой тетрадью ему делать? Я молчала от завихрений сердечной боли и его полнейшего непонимания. Тут прозвенел звонок, все уселись за свои парты. Начался урок, а Коля стал читать мою тетрадь, зачем-то перелистывая туда-сюда, иногда останавливаясь на открытой странице. Я следила издали за каждым его движением, всё плыло перед глазами, голос учителя не слышала. Слава Богу к доске не вызвали, не знаю что бы я говорила... Возможно, сгоряча, нечто говорила прямо от доски в сторону Коли, и говорила о нем... Такая степень безумия была.  Татьяна Смертина, рассказ о любви: Нежная боль.

Когда урок закончился, Коля подошел ко мне, снова глянул с безнадежностью раба в мое бледное лицо, слегка дрогнул, почти утонул в моем взоре, затем смущенно молвил: - Чё? Это - стихи? Так отдай в редакцию! Напечатают. Чё мне-то? Я не редакция. От его слов свет белый перевернулся. Вырвала тетрадь из его рук: - Идём! - Куда? - удивился он и послушно побрел за мной. Выскочила в коридор, где шумели и толкались от безделья школьники старших классов. Отопление в школе было печное, и в печке еще пылали угли, техничка пока не задвинула задвижку. Не чуя раскаленности печной дверцы, распахнула ее голой рукой: - Видишь? - подняла тетрадь перед лицом Коли. - Ну, вижу. А чё такое? Возле нас уже собрался тесный круг старшеклассников, которые, притихнув, с любопытством наблюдали за необычными событиями. - Теперь глянь сюда! - крикнула я Толе и швырнула свою тетрадь на раскаленные угли. Мгновение она лежала на малиновости углей, затем огонь стал медленно задирать страницы и пополз вдоль тетради, тихонько скручивая листы в черные трубочки. Все молча и не понимая что происходит, смотрели. Черные кружева на моем школьном фартуке вздрагивали. Казалось, что мое сердцебиение слышит вся школа! Тут Коля опомнился и, чтобы удивить меня остроумием и оправдать мой поступок, театрально произнёс: - Смотрите все! Гоголь сжигает второй том «Мёртвых душ»! Кое-кто засмеялся, оценив остроумие Коли. Но тут сзади толпы школьников раздался баритон директора школы Василия Петровича: - А по-моему это чистейшей воды – Настасья Филипповна! Лишь Ганечка не дорос. - Чё, какой Ганечка? Какая такая Филипповна? - растерялся Коля. Я подняла на него свои безумные глазищи и почуяла – почти весь огонь, донимавший мою душу и сердце целых два месяца, ухнулся с тетрадью признаний в печь. Захлестнуло чувство легкости и желанной свободы, да так захлестнуло, что крикнула Коле: - Всё! Свободен! - Чё всё-то? Не фига не понял... - он удивился так искренне и с такой безнадежной доброжелательностью ко мне, что я лишь расхохоталась. Тут же отозвался хохотом Василий Петрович: - Свободен, брат! Это означает – иди на все четыре... - и сунув руки в карманы и посмеиваясь, директор направился к учительской. Вот, пожалуй, и всё. Далее о себе рассказывать – это уже слишком... © Татьяна Смертина, Tatiana Smertina - Gentle pain. Рассказ "Нежная боль", рассказ о первой, детской любви, Gentle pain |